Chou romanesco – Exemple naturel de structure fractale.

Flocon de Koch – Fractale géométrique simple.

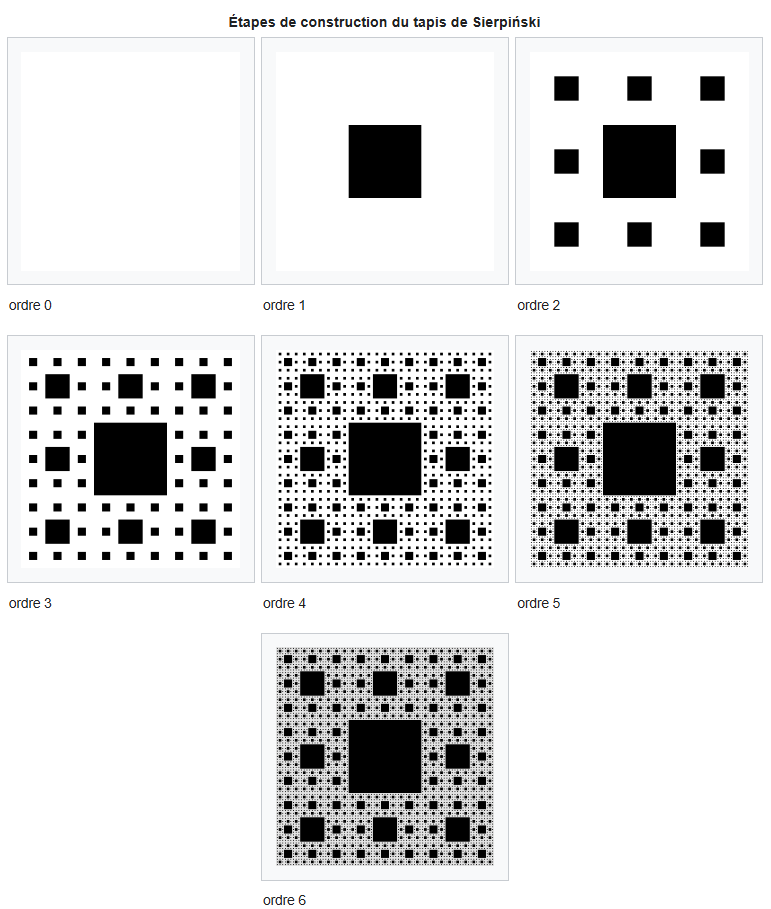

Tapis de Sierpinski – Structure auto-similaire emblématique.

Une figure fractale est un objet ou une structure qui présente une similarité à toutes les échelles.

Chaque détail reproduit la forme du tout : on parle alors d’auto-similarité.

Les fractales existent partout dans la nature : dans une fougère, un chou romanesco, les poumons humains, ou encore dans la structure des nuages.

C’est un objet géométrique infiniment morcelé, dont les motifs se répètent à des niveaux d’échelle variables. En zoomant, on découvre sans cesse de nouveaux détails — une infinité dans la finitude.

Des exemples célèbres, comme le flocon de Koch (1904) ou le tapis de Sierpinski (1916), illustrent cette beauté mathématique.

Mais c’est Benoît Mandelbrot, en 1975, qui popularise le terme fractal (du latin fractus, “brisé”) et révèle leur omniprésence dans la nature.

Mandelbrot aimait dire qu’une fractale exprime la “rugosité du monde réel” — une esthétique de l’irrégulier.

En 1967, le mathématicien Benoît Mandelbrot s’interroge sur une question en apparence simple :

Quelle est la longueur exacte du littoral d’un pays ?

La réponse : cela dépend de l’échelle de mesure.

Avec une règle de 200 km, la côte paraît régulière. Avec une règle de 50 km, elle s’allonge. En zoomant davantage, chaque crique, chaque rocher ajoute encore de la distance.

Ainsi, la longueur d’un littoral n’a pas de valeur fixe : elle croît à mesure qu’on affine la mesure.

C’est le paradoxe du littoral, concept fondateur qui révèle la complexité infinie des formes naturelles, et inspire directement la géométrie fractale.

Ce principe illustre parfaitement mon approche artistique : explorer les fractales comme langage visuel, entre mathématique et poésie.

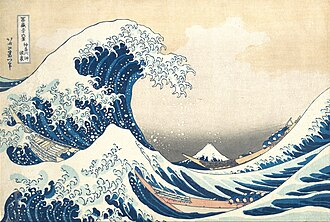

Bien avant les ordinateurs, certaines œuvres artistiques laissaient déjà entrevoir des motifs fractals — notamment La Grande Vague de Kanagawa d’Hokusai.

Mais les premières véritables images fractales apparaissent à la fin des années 1970, lorsque Benoît Mandelbrot publie la célèbre “figure de Mandelbrot”.

À la même époque, Loren Carpenter, chercheur et pionnier de l’infographie chez Boeing, découvre le livre de Mandelbrot Les objets fractals : forme, hasard et dimension.

Il s’en inspire pour créer les premiers paysages générés par ordinateur, basés sur des itérations fractales.

Cette prouesse marque une révolution dans la visualisation scientifique et le cinéma.

L’art fractal et l’intelligence artificielle

L’art fractal est une forme d’art algorithmique : les œuvres sont créées à partir de formules mathématiques, souvent traduites en images, animations ou compositions musicales.

Ce courant apparaît au milieu des années 1980, à la croisée de la science, de la technologie et de la création visuelle.

Les ensembles de Julia et Mandelbrot en sont les icônes.

L’IA symbolique et l’art visuel

Mon travail s’inscrit dans le domaine de l’intelligence artificielle symbolique, qui se distingue de l’IA neuronale.

Dans l’art fractal, les œuvres ne proviennent pas de bases de données d’images existantes, mais de formules mathématiques choisies et manipulées par l’artiste.

Chaque image naît d’une exploration consciente et esthétique de la complexité.

À l’inverse, les IA neuronales utilisent des réseaux de neurones pour apprendre à partir de vastes ensembles d’images, puis générer de nouvelles compositions capables d’imiter ou de réinventer des styles visuels.

Logiciels utilisés : Apophysis, JWildfire, Chaotica, Mandelbulb...